Kapuah nama jorongku tinggal. Jorong dengan puluhan pohon Kapuk tempat para keluang bergelayutan. Mungkin dari sinilah kata Kapuah itu berasal.

Aku tidak tahu persis, sebab orang nagariku malah mengatakan pohon Kapuk itu pohon kapas. Aku juga tidak tahu apakah pohon Kapuk itu liar atau ditanam.

Yang pasti, ada satu masa dimana sebagian warga menggantungkan ekonominya pada produksi kasur dan bantal.

Sebagian besar wilayah jorong ini adalah perbukitan dan dataran tinggi, termasuk rumahku, atau persisnya, rumah Tuo dan Nenekku. Topografi ini membuat air hujan mengalir langsung ke lembah menuju batang air atau selokan. Tidak ada ceruk sumber mata air.

Kebutuhan air untuk minum, memasak dan cuci piring dipenuhi dari air hujan yang ditampung dalam sebuah kulah (tandon). Karena cukup besar, air kulah di rumahku cukup untuk wudhu, gosok gigi dan buang air kecil.

Untuk mandi, cuci dan buang hajat, kami harus ke batang air, ke Mesjid, ke surau atau ke “banda” (selokan buatan) yang berada di radius kira-kira 500 m dari rumah. Cukup jauh.

Sehingga kalau musim kemarau, pulang mandi, sampai di rumah, badan bergetah lagi. Ditambah pula, masa itu, sabun yang tersedia hanya sabun batangan Cap Tombak. Sabun dwi fungsi, cuci baju dan badan. Wanginya seperti minyak goreng.

Cerita ini terjadi saat suatu liburan sekolah awal tahun 70-an. Keluargaku sudah pindah ke Padang waktu itu.

Alkisah, sehabis makan siang lauk kesukaan, samba lado tanak, perutku tiba-tiba mules. Tanpa pamit ke Ibu, aku langsung lari ke arah Mesjid. Tak lupa kugenggam sebuah batu, agar mulesku tidak meledak di jalan.

Sampai di daerah penurunan, dari balik belukar yang ada kuburannya, mendadak muncul ular hitam berbelang kuning. Dengan santai dia menginsut di jalanku. Lariku terhenti. Ular itu pun berhenti. Dengan menggigil aku berbalik arah, lalu lintang pukang menuju “banda”.

Jalan ke banda menurun tajam dan dipenuhi pohon kelapa. Dan ketika melewati kelapa kedua, sesuatu melayang jatuh tepat dihadapanku. Darahku berhenti mengalir. Ular lagi, kali ini berkepala hijau dan berbadan kemerahan. Kecil, tapi mengerikan.

Putus asa, aku genggam sebuah batu lagi. Mulesnya makin menjadi. Tidak ada pilihan lain, kecuali ke kamar mandi “kulah” yang berdampingan dengan dapur. Namun, hajatku tidak langsung kesampaian. Ada Ibu yang lagi mencuci piring sisa makan siang.

Aku naik ke rumah. Bersandar pada dinding papan di “ruang makan”.

Batu kuremas dengan kuat. Dan, ajaib, mulesnya berkurang.

Begitu Ibu selesai dengan piringnya, hajatku surut total. Heran dengan kejadian ini, aku pun tertidur.

Ketika malamnya aku cerita pengalaman pada Tuok, beliau tersenyum. Beliau bilang, dihadang ular bertanda banyak yang sayang padaku. Entahlah. Yang jelas, aku kemudian sangat sering ketemu dengan “sahabat” melata ini.

Pernah kulihat dia meluncur bersama air pancuran di kepala Ibu yang lagi mandi. Di lain hari, dia muncul dari sela pagar daun tapak leman di depan rumah.

Aku hanya bisa bermimpi, suatu saat ada “banda” di rumah Tuo ini agar para “sahabat” itu tidak selalu menyapaku. Itu baru terwujud puluhan tahun kemudian. Bukan dalam ujud “banda”, tapi WC. Airnya berasal dari timbulun, air terjun kecil di utara kampungku, yang disalurkan melalui slang.

Belum sempat aku menggunakannya, kudengar air batang timbulun itu sekarang semakin berkurang. Bukit-bukit gundul di sekitar kampung tidak mampu lagi menahan banyak air hujan.

Aliran untuk rumah-rumah akan sangat terbatas. Bila satu hari aku pulang dan mules, pilihanku tetap WC mesjid dan “banda”, seperti 50 tahunan yang lalu. Mudah-mudahan para sahabat melataku sudah mengungsi ke tempat lain.

Paris, 10 April 2021.

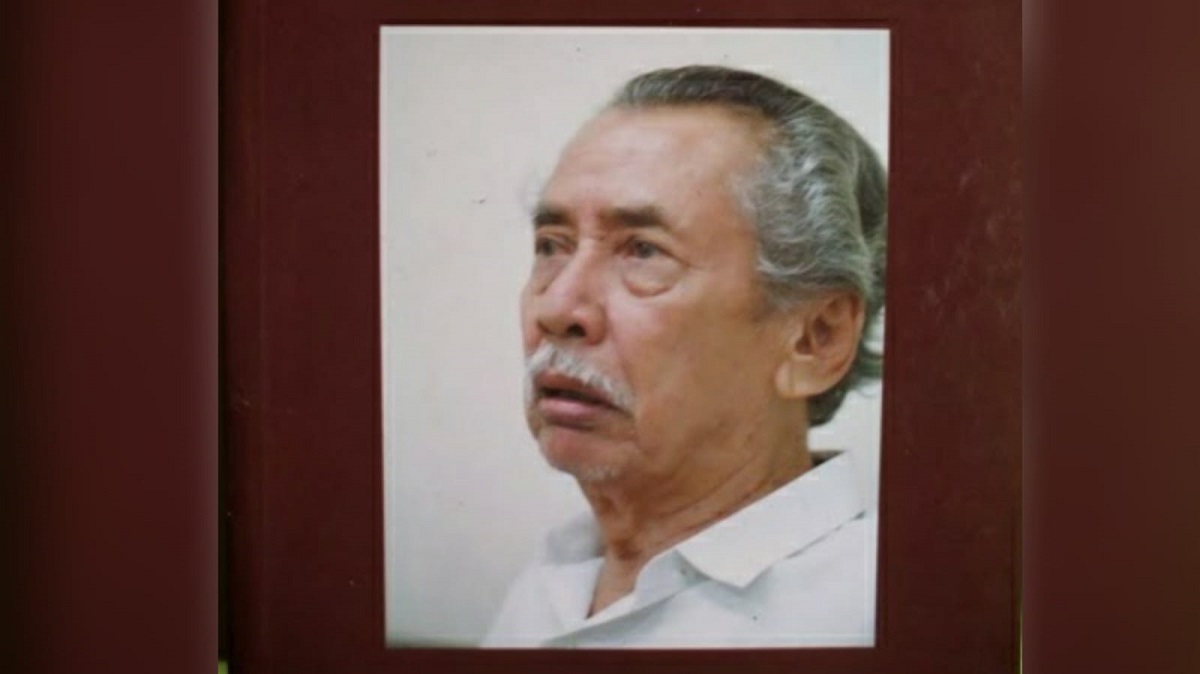

*Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO